江戸時代の憧れ【伽羅】

江戸時代、香りは人々の心を豊かにするだけでは

なく、教養や美意識の象徴でもありました。その

なかでもひときわ高貴な存在として知られたのが

【伽羅】です。今回は、江戸時代の人々を魅了した

【伽羅】の魅力に迫ります。

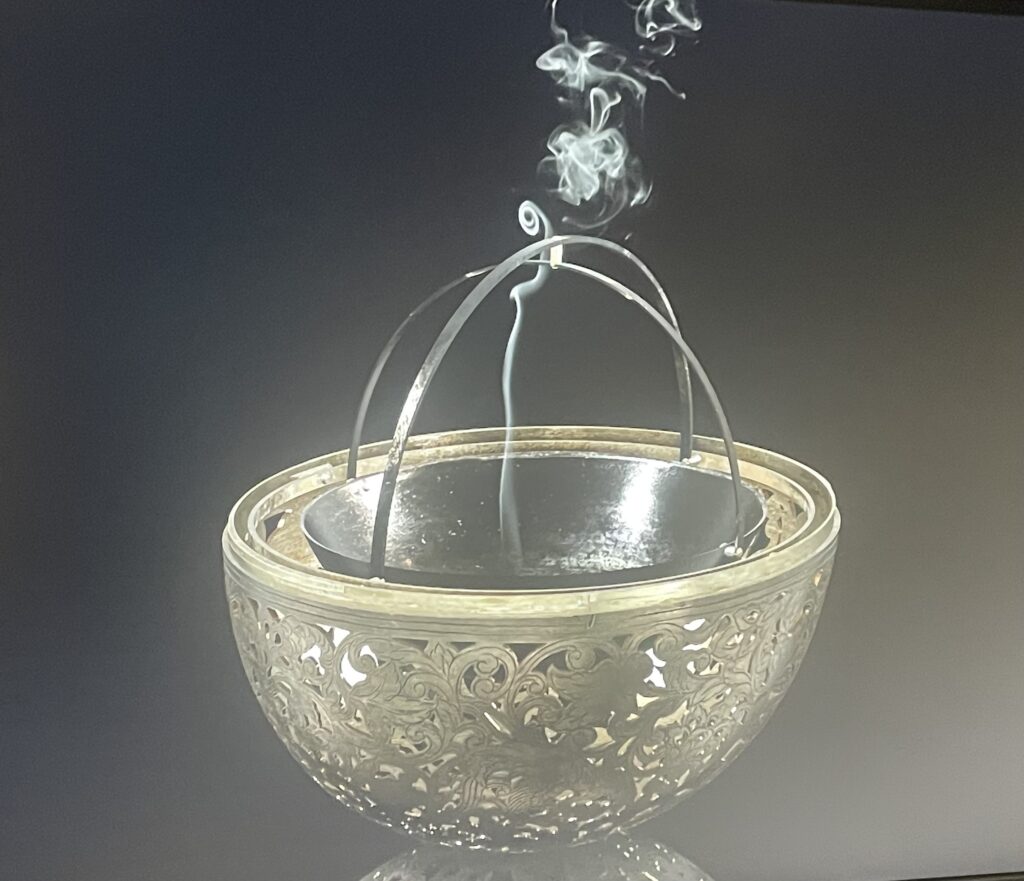

香木の王【伽羅】

【伽羅】とは、沈香(じんこう)の中でも特に質が高

く、香りが繊細で上品なものを指します。ベトナム

の密林地域でまれにしか産出されず、その希少性から

「一匁千金」と称されるほどの高値で取引されてきました。

江戸時代の文献には、【伽羅】を扱うことができるの

は大名や豪商、香道の上級者といった、ごく限られた

階層だったと記されています。それはまさに「香りの

芸術品」でした。

香道における【伽羅】

江戸時代の香道では、「六国五味(りっこくごみ)」と

呼ばれる香木の分類法が用いられ、その中でも最上

とされたのが【伽羅】です。六国とは「伽羅、羅国、

真南蛮、真那伽、佐曽羅、寸聞多羅」の六種で、

【伽羅】はその頂点。香席では、【伽羅】の香りを

聞き分けることは高い教養と感性の証とされ、香道

の組香の中でも最も格式高い香木として用いられました。

【伽羅】と歌舞伎の美学

江戸時代の【伽羅】の香りは、香道や文人の世界だけ

ではなく、芝居や町人文化の中でもひとつの「美意識」

として扱われていました。その代表的な例が、歌舞伎

の名作「助六由縁江戸桜」です。この物語の主人公

助六は江戸の伊達男の象徴とも言える存在。粋で色気が

あり、けんかっ早いが筋の通った性格で、多くの観客の

心をつかんできました。実は、そんな助六が身にまとう

香りとして描かれているのが、【伽羅】の香りなのです。

作中、登場人物が「これは伽羅の香がする、助六がきた

ぞ」と気づく場面があります。これにより、香りが助六

という人物の存在や魅力を象徴する「見えない演出」と

して効果的に使われているのです。つまり【伽羅】の

香は、助六の色気、品格、粋な生き様を象徴するもので

あり、観客にとっても「香りが人物を語る」という、

視覚と嗅覚の重なりを感じさせる美しい仕掛けとなって

います。

このように、香りは江戸の舞台芸術においても重要な

演出要素であり、【伽羅】はその最たる象徴でした。

【伽羅】と遊女

江戸時代、香りは教養や品格の象徴であると同時に

「人を魅了する技法」としても重宝されました。その

最たる例が、吉原の遊女たちがまとう香りの文化です。

彼女たちは、着物の裾や髪、懐紙などにお香を焚きし

め、自らの存在を香りで印象づける術を心得ていました。

その中でも特別な場面で焚かれることがあったのが、

【伽羅】の香りです。【伽羅】の香は、ひとたちで

部屋の空気を一変させるほどの力を持ち、遊女たちは

それを心を掴む最終手段として用いることもありました。

とくに太夫や高位の花魁と呼ばれる遊女たちは、教養

や礼儀だけではなく、香の扱いにも長けており、香合

わせや衣装への焚きしめなど、多彩な技で香りを操りました。

その香りを辿ることで、客はまだ見ぬ彼女の姿を想像し、

心誘われていく、それはまさに香りで演出された恋の始

まりでもあったのです。【伽羅】の香りは、ただの贅沢

ではなく、人の心を動かす言葉なき芸として、遊女の世界

でも深く息づいていました。

香りが語る、江戸の粋と艶

こうして【伽羅】の香りは、香道や歌舞伎、そして遊

女の世界にいたるまで、江戸文化のさまざまな層で心を

伝えるものとして重用されてきました。香りとは、目に

見えぬ美の象徴であり、時に情や色までも纏うものだった

のです。

現代の私たちも、ひとたび【伽羅】の香りに触れれ

ば、その奥にある江戸の粋や艶を、そっと感じることが

できるのかもしれません。